|

|

|

자업자득 |

범수 |

필자는 사찰을 방문하는 이들에게 먼저

법당부터 참배하기를 권한다. 이것은 불자라면

대부분 아는 사실로써 사찰을 방문하였을 때

먼저 법당부터 참배하지만, 가끔 법당을 참배하는

사람과 그렇지 않은 사람이 나눠져 있는 것처럼,

일행이나 가족들이 법당에서 참배하고 나오기만을

기다리는 분들도 더러 있다. 그러면 필자는

넌지시 묻는다. '법당에 안 가는 무슨 특별한

이유라도 있냐?'는 뜻을 담은 말로 말이다.

그러면 그들은 '누군가 대표로 하면 안됩니까?'

뭐 이런 식의 말로 얼버무려 대답하기도 한다.

그런 뒤 스님께 예를 갖춘 후 차를 마실 때,

"혹시 부처님 십대제자 가운데 신통제일인

목건련 존자를 아십니까?" 하고 묻는다.

모른다고 하면," 그러면 백중이라고도

불리는 우란분절 때, 절에서 부처님께 불공을

드리고, 스님께 공양을 올리며, 먼저 가신

님들을 위하여 재를 지내는 것은 아십니까?"하고

다시 묻는다. 이것마저도 모른다고 하면, 곧

바로 필자만의 간단한 방식으로 이야기를 한다.

부처님 십대제자 가운데 신통력이 제일인

목건련 제자가 계셨는데, 이 분의 어머니께서

생전의 악한 성품에 따른 과보로 사후에 지옥에서,

온갖 고통을 받으며 괴로워 하시는 것을 본

후, 자신의 신통력으로 구제하려고 하였지만,

어려웠다. 그래서 고타마 부처님께 '어떻게

하면 어머님을 지옥의 고통에서 구제할 수

있을지' 여쭙자 '살아있는 부모나, 과거 7대의

돌아가신 부모를 위하여, 7월 보름 밥과 여러

가지 음식, 과일 등으로써 재를 드리고 시방의

대덕 스님께 공양하라. 그러면 모든 조상들이

구원을 받아 지옥의 고통에서 벗어나리라.'는

요지의 <우란분경> 이야기를 들려준

뒤, "혹 집안에 부처님 십대 제자만큼이라도

복덕을 갖춘 분이 계시는가요?" 하고

다시 묻는다. 말을 못하고 그저 필자를 바라보는

그들에게 "아들을 부처님의 십대제자로

둔 어머니도 생전의 악한 성품에 따른 과보로

사후에 지옥을 가며 , 비록 도인이라고 하더라도

인과의 영향 아래에 있거늘(因果不昧) 어찌

남이 마시는 물이 나의 갈증을 해소시켜 주리라

믿습니까? 인과의 법칙에는 '대신'이라는 것이

없습니다. 그래서 '자업자득'이라고 하지 않습니까?"

여태까지 '한 집에 한 사람만 믿으면 안됩니까?'

식의 어리석은 고집을 부리던 사람들도 너무나

간단하고 분명한 이야기를 들은 뒤, 집으로

돌아 갈 때는 대부분 법당에 들려 부처님과

성불의 인연을 맺는다. 물론 남을 위해 기도함으로써

서로가 영향을 주고 받지만, 죽고 사는 일은

남이 대신 할 수 없는 것이니, 자세히 살펴야

할 부분이다.

불교의 경전에 나타나는

중생들에 대한 부처님의 원력(願力)을 간단히

줄여서, 이고득락(離苦得樂), 개시오입(開示悟入),

도탈중생(度脫衆生) 등이라고 하는데, 즉 중생구제인

깨달음이다. 그 일례로 <무량수경>에

“비록 내가 깨달을 수 있다고 하더라도 내

이웃에 어렵고 힘든 삶을 살아가는 이가 있다면,

나는 깨달음만을 취하지 않으리라(設我得佛。國有地獄餓鬼畜生者。不取正覺

대정장 권 12 p267 c) 등이 있으며, <십이인연경>에

"사람이 바라는 것이 무릇 세 가지가

있으니 건강, 안온, 장수가 그것이다. 또 세

가지 적이 있는바 늙음은 건강의 적이요. 질병은

안온의 적이요, 죽음은 장수의 적이다. 이런

피치 못할 괴로움을 구하는 방법에도 세 가지가

있으니, 부처님께 귀명(歸命)하고, 법에 귀명하고

승에 귀명하는 일이다." 이렇듯 자신의

주위에 깨달음의 인연이 원만하게 갖춰져 있는데도

불구하고 엄연한 사실을 사실로 인정하려 하지

않으려는 어리석은 고집이나, 게으름을 피우며,

다스려야 할 아집 또는 교만을 자신의 힘으로

삼지나 않는지 두루두루 살펴 볼 일이다. |

|

|

|

|

꿈을

담은 교구 |

장남지 |

말을 하려는 데 얼굴근육이

제대로 움직이지 않아서 말이 어눌한 아이들이나,

팔이나 다리가 비틀어져서 몸을 제대로 가누지

못하는 아이들, 그리고 마비증상이 있어서

생활에 불편을 겪는 아이들을, 가끔 TV에서

보셨겠죠?

이런 아이들을 ‘지체부자유

아동’이라고 합니다. 그리고 이 중 많은 아이들은

실제 일반 아동들의 지능수준이나 학습수준을

가지고 있음에도 몸이 불편해서 다른 사람과

의사소통을 잘 하지 못하는 경우가 많습니다.

오늘은 몸이 불편한 아동들을 위해 만든 대체

의사소통 도구 두 가지를 소개하려고 합니다.

|

|

<사진

1, 2> 깜찍하죠? 이동하면서

쓸 수 있는 의사소통 카드가 들어있습니다.

상황에 따라 가능한 질문들을

적어두고 원하는 질문을 손짓하거나

눈짓을 하면서 의사소통이 가능합니다.

그리고 야외에서 사용할 수 있도록

다이어리형식과, 목에 걸어 사용할

수 있도록 고안하였습니다. |

|

|

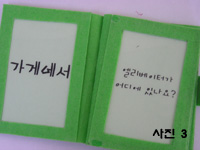

<사진

3, 4>일상생활에서 일어날

수 있는 여러 질문들이 들어 있습니다.

상황과 가능한 질문들을 넣어서

의사소통을 할 수 있고, 학생들의

이해를 돕기 위해서 문장과 비슷한

상황의 그림을 넣어서 만들어

보았습니다.

대체로

학교에서 쓰는 의사소통판은 책상만한

크기로 외관상 이쁘지도 않고

아주 무거웠는데, 이번 의사소통카드는

이동할 때 편하고 가볍게 |

|

|

고안되었을

뿐 아니라, 일반사람들의 거부감도

없어질 수 있도록 잘 만들어 진

것 같았습니다. 두 번째로는 의지대로

몸을 가누기 힘든 정도가 조금

심한 아동들을 위한 의사소통판인데요.

마비가 심한 아동이나 손짓을

하는 것도 불편한 아동들의 경우에

쓰일 수 있습니다. |

|

|

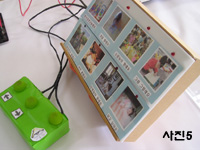

<사진

5> 보시는 것처럼 화살표버튼을

누르면 사진위의 불이 움직입니다.

화살표버튼은 상황에 따라 아동의

주변사람이 눌러 주고 아동은

소리가 나는 스피커버튼만 누르며

자신의 의사를 표현할 수도 있고

아동이 모든 버튼을 스스로 이용하여

의사표현을 할 수 있도록 고안되었습니다.

의사소통카드는 바꾸어 끼울 수

있도록 해서 가정이나 학교 등

여러 상황에서 사용할 수 있습니다. |

|

|

<사진

6, 7> 지체부자유아동중에서는

뇌성마비를 가진 경우가 반 정도가

된다고 보시면 되는데요. 그래서

지능이나 학습수준이 비교적 낮은

학생들도 있는데, 이를 배려해서

실물의 사진을 사용하였습니다.

물론 학생자신의 사진을 두는

것도 훨씬 이해하기 편하겠죠? |

|

|

여러 가지로

장애를 가진 아동들을 위한 교구를

하나씩 만들다 보면, 아동의 입장에서

모든 것을 생각하다보니까, 이전에는

미처 생각지 못했던 부분까지

깨닫게 되는 것들이 많았습니다.

길 위에 있는 작은 턱 하나가

그랬고, 작은 수첩의 무게도 쉽게

넘어갈 수 없었습니다. |

다른 사람의 입장에서

바라본다는 것이 결코 쉽지 않지만, 다른 사람의

입장에서 바라볼 수있어야 그 사람을 이해할

수 있고 진심으로 그 사람을 바라볼 수 있는

것 같습니다. |

|

|

|

|

다비식

|

유승 |

푸르게

붉게 연잎에 물든 두 손가락 코

끝에 세우고

검은 꽃을 가사자락

한 끝에 달아 놓으니,

삼천대천세계

흰 눈으로 사바를 녹이려,

오색 하늘거리는 만장기 허공에

뿌리고

납자들의 가슴을 적셔

하늘 높이 세우누나

사계의

수려함도 삼계의 끝없는 욕심도

하얀 꽃 송이송이 무상함을 흩뿌린다.

눈물도 웃음도 시푸른 장대끝

맺힌 솜덩어리

불놓은 그

자리에 사라지고

차곡차곡

쌓인 장작더미 불꽃으로 타오르는구나

녹고 꺼진 그 자리 영롱한 보배

하나하나

끝도 아니고 시작도

아닌 다한 그 자리

|

나무아미타불

|

|

|

|

|

|

수박 |

문옥선 |

내게 과일은 모양이나

맛으로 떠올려지는 것이 아니라 추억으로 떠올려진다.

지나간 인연들과 아름다운 날들, 그리고 얇은

수박 한 조각으로 말이다. 그렇기에 과일을

일부러 사는 일은 드물다. 맛이 좋다고 해도,

건강과 미용을 위한다고 해도 별 반응을 안

보이는데, 유독 수박만은 휙 지나치질 못한다.

그렇다고 반드시 먹어야 직성이 풀리는 정도는

물론 아니며, 꼭 사는 것도 아니다.

단지 보면서 추억할 뿐이다. 그것은 좋은 곳에서

좋은 도반들과 함께 귀하게 먹었던 기억 때문이다.

어느 해 여름, 도반들과 함께 남해

보리암엘 갔었다. 그때도 지금처럼 여름철이었고

아직 산 중턱까지 도로가 생기기 전이었다.

며칠 지낼 요량이었으니, 이것저것 챙겨 넣은

배낭은 양 어깨를 짓눌렀고 가파른 산길을

오르자니 숨은 턱에까지 찼다. 그러나 마음만은

산등성이를 헤매 도는 구름처럼 가벼웠었다.

그렇게 오르고 올라 산 안개 자욱이 피어나는

산 사에 발을 들여놓는 순간 객지를 떠돌다

내 집에 찾아온 것마냥 한없이 포근했었다.

산중의 날씨는 예측할 수 없는지라,

가던 날부터 비가 뿌렸지만, 우리일행들은

빗소리를 도반삼아 더 열심히 정진했었다.

땀이 흥건한 채로 법당 문을 나서면, 시원한

비바람이 우릴 맞았고, 그렇게 그곳에서의

날들은 산 아래의 그 어느 것도, 그 어떤 것들도

생각나지 않게 해주던 편안한 안식처였다.

기도 회향 날, 그 날의 공양은

다른 날과 달리 뭔가가 특별했다. 법당에 올려져

있던 수박이 내려온 것이다. 떠나기가 아쉬워서

이기도 했겠지만, 그간의 극진했던 기도에

몰입한 탓에서도 그랬을 것만 같다. 다른 날보다도

더 열심히 절을 한 덕분에 거의 지쳐서 기도를

마치고는 쓰러질 듯 법당 문을 나서 공양실로

향했었다. 공양을 마치자 커다란 쟁반에 수박이

담겨져 왔다.

절에서는 과일을

자르는데도 법도가 있는 걸까? 1cm 라고

하기엔 수박 자르신 분을 너무 야박하게 만드는

것이겠지만, 그 당시의 느낌대로라면 딱 그

반 정도였다면 맞을 것 같다. 사람은 많고

수박은 한 통이니 달리 무슨 방도가 있을까?

물을 한 양푼 넣고 수박을 믹서로 갈아 주스로

만든다면 또 모를까. 기막히게 자른 기술만큼

맛 또한 최고였다. 아무튼 그때의 그 수박이

세상에서 제일 맛있게 먹었던 수박이었다.

게다가 그 이전에는 수박을 그렇게 좋아하지도

않았었는데, 그 날 이후로 과일하면 첫째로

떠오르는 것이 수박이 되었다. 얇게 자른 한

쪽 외에는 더 이상의 차례가 없는 그 수박을

먹고서 다들 다짐들을 했었다. 산 아래 내려가면

수박만큼은 원 없이 먹어보리라.

어느새

세월은 수박에 금 그어진 줄 수만큼 원 없이

흘러갔고, 그때의 그 도반들도 다들 인연 따라

회향하게 되었다. 요즘 수박은 왜 그렇게 크게만

키우는지 모르겠다. 추억이 서린 수박을 가끔

먹고는 싶은데 그렇다고 한 통을 살 엄두는

안 난다. 잘라진 것은 사기 싫고, 그런데 며칠

전에 어찌어찌해서 수박 한 통이 집에 오게

되었다. 그대로 냉장고에 넣는다면 냉장고가

적어서 수박만을 넣고 다른 것이 다 자리를

비워주어야 할 정도의 큰 수박이었다. 알맹이만을

파내어 여러 통에 따로따로 보관했더니, 며칠동안

신선한 채로 제 맛을 유지해주었다. 요 며칠

정말 수박만큼은 원 없이 실컷 먹었다. 그때의

그 다짐대로 |

|

|

|

|

세간의 지혜도 반드시

깨달아야 한다 |

진선 |

지혜에 두 가지가 있다.

세간지(世間智)와 출세간지(出世間智)가 이것이다.

세간지에도 둘이 있다. 첫째 박학으로 훌륭한

언변을 구사하며 장기와 큰 계략이 있으나,

다만 다지다해(多知多解)로 남을 이기려 하는

것이다. 둘째는 선악과 사정(邪正)을 잘 구별하여

반드시 행해야 할 것을 행하고, 그만 두어야

할 것은 그만 둘 줄 아는 것이다. 겨우 처음

것만을 얻었다면 한갓 광지(狂智)일 뿐이요,

뒤에 것까지 겸해야만 비로소 올바른 지혜라고

할 수 있을 것이니, 그 과보로 인천(人天)에

태어나게 된다. 왜냐하면 재주보다 덕을 갖춘

이를 군자라 하고, 덕보다 재주가 나은 이를

소인이라 하기 때문이다.

출세간지에도

역시 두 가지가 있다. 첫째는 여래의 정법인

사제(四諦;苦集滅道) 육도(六度:보시,지계,인욕, 정진,선정,지혜)등을

잘 이해하여, 그것을 의지하고 봉행하는 것이다.

둘째는 무명혹장(無明惑障)을 철저히 타파하여

자기의 본심을 깨닫는 것이다. 겨우 처음 것만을

얻었다면, 이는 한갓 세간지일 따름으로 점수(漸修)라

하는 것이요, 후의 것마저 겸해서 얻어야만

비로소 출세간의 상상지(上上智)로서 이를

돈초(頓超)라 하는 것이다. 무슨 까닭인가.

근본을 얻으면 지말(枝末)은 근심할 것이 없고,

지말만을 얻은 자는 반드시 근본(根本)을 얻지

못하기 때문이다. 근래에는 세간지의 처음

것만을 겨우 얻었으면서 확철대오했다는 자들이

있으니, 어찌 어리석음이 이렇듯 심한가. ...出

운서주굉의 <죽창수필> 中에서

* 운서주굉스님은 자백진가, 우익지욱,

감산덕청과 더불어 중국 명대(明代)의 4대

고승으로 선과 염불, 계율에 두루 활약한 대종장이다.

그리고 죽창수필(竹窓隨筆)이란 때때로 보고

느낀 것을 죽창 아래서 붓 가는 대로 적은

글이란 뜻이다. |

|

百喩經

- 經卷第三- 尊者僧伽斯那撰

蕭齊天竺三藏求那毘地譯 喩

고客駝死喩 磨大石喩 欲食半병喩 奴守門喩 偸리牛喩 貧人能作鴛鴦鳴喩 野干爲折樹枝所打喩 小兒爭分別毛喩 醫治脊루喩 五人買婢共使作喩 伎兒作樂喩 師患脚付二弟子喩 蛇頭尾共爭在前喩 願爲王剃鬚喩 索無物喩 답長者口喩 二子分財喩 觀作甁喩 見水底金影喩 梵天弟子造物因喩 病人食雉肉喩 伎兒著戱羅刹服共相驚怖喩 人謂故屋中有惡鬼喩 五百歡喜丸喩

|

(五三)師患脚付二弟子喩

譬如一師有二弟子。其師患脚。遣二弟子人當一脚隨時按摩。其二弟子常相憎嫉。一弟子行其一弟子。捉其所當按摩之脚以石打折。彼旣來已忿其如是。復捉其人所按之脚尋復打折。佛法學徒亦復如是。方等學者非斥小乘。小乘學者復非方等。故使大聖法典二途兼亡 |

53.

스승의

두 다리를 부러뜨린 제자

두 제자를

둔 스승이 있었다. 스승은 아픈

다리를 두 제자에게 내밀면서

하나씩 주무르라고 하였다. 두

제자는 늘 서로 미워하고 질투하였다.

한 제자가 다른 제자에게 가서

그가 주무르는 스승의 다리를

붙잡고 돌로 때려 부러뜨렸다.

다른 제자가 이것을 보고 몹시

분하게 여겨, 또 그가 주무르는

다리를 역시 부러뜨렸다.

부처님 법을 배우는 사람들도

그와 같다. 대승(大乘)을 배우는

사람은 소승(小乘)을 그르다 배척하고,

소승을 배우는 사람은 또 대승을

그르다 하기 때문에 큰 성인의

가르침의 두 길을 모두 잃게 한다. |

|

(五四)蛇頭尾共爭在前喩

譬如有蛇。尾語頭言我應在前。頭語尾言我恒在前何以卒爾頭果在前其尾纏樹不能得去。放尾在前卽墮火坑燒爛而死。師徒弟子亦復如是。言師耆老每恒在前。我諸年少應爲導首。如是年少不閑戒律多有所犯。因卽相牽入於地獄 |

54. 뱀의 머리와 꼬리가

서로 다툰 이야기

뱀의 꼬리가

그 머리에게 말하였다.“이젠

내가 앞에서 가겠다.” 그러자

머리가 “내가 언제나 앞에서

갔는데 갑자기 왜 그러느냐?”

하며 머리와 꼬리는 서로 싸웠지만,

끝내 머리가 앞에서 가려고 하자,

꼬리는 나무를 감고 버텼다. 하는

수 없이 머리가 양보하여 결국

꼬리가 앞에서 가다가 곧 불구덩이에

떨어져 타 죽고 말았다.

스승과 제자도 그와 같다.

“스승은 나이가 많아 늘 앞에

나서지만, 제자인 우리들은 젊으므로

우리가 길잡이가 되어야 한다”고

하지만, 계율에 익숙치 못하여

곧 서로 끌어 안고는 지옥에 빠진다. |

|

|

좋은인연

|

충북 청주

덕주사 마애불 |

편집부 |

|

자업자득 |

범수 |

|

꿈을 담은 교구 |

장남지 |

|

다비식 |

유승 |

|

수박 |

문옥선 |

|

세간의 지혜도

반드시 깨달아야 한다 |

진선 |

|

백유경 |

편집부 |

|

The Monthly Web

Magazine DHARMA(ISSN:

1599-337X)

발행인: 범수스님

(EDITOR

E-mail savaha@nate.com)

www.savaha.or.kr |

|

|

|